每年的八月,英国的爱丁堡都会迎来一年中最盛大的节日——爱丁堡艺术节(The Edinburgh International Festival )。来自世界各地的大量艺术爱好者将汇聚在这里,欢度这一全球性艺术盛会!爱丁堡艺术节的历史,可以追溯到1947年二战结束后。战后的英国经济凋敝,文化贫瘠,为了丰富英国人民的精神生活,爱丁堡举办了第一届国际艺术节,并将此传统延续下去。艺术节包含了音乐、美术、舞蹈和戏剧等多种门类的艺术活动。

2019年的爱丁堡艺术节刚刚结束,下面是英国卫报艺术评论家的一篇文章。文章作者对抽象艺术家莱利的作品评价很高,对爱丁堡年度艺术展览的其他部分则褒贬不一。

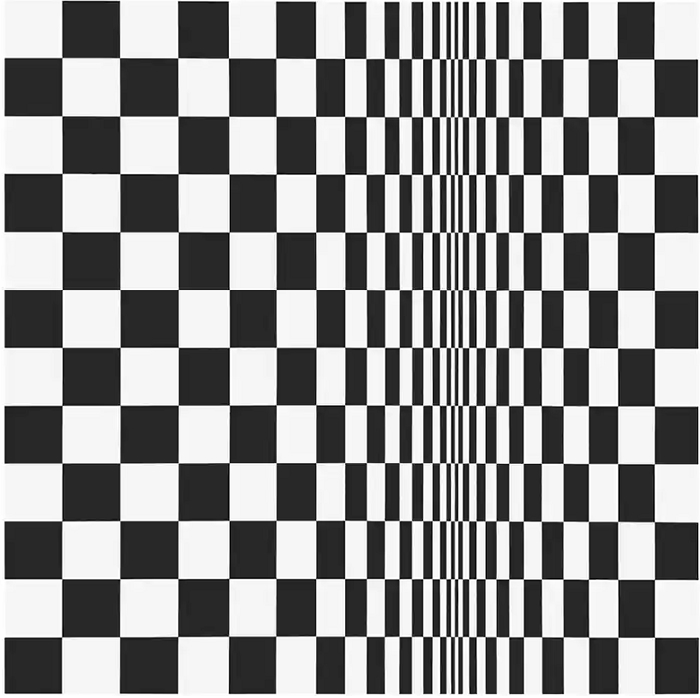

布里奇特·莱利,《广场运动》(局部),1961

布里奇特·莱利(Bridget Riley)的作品应该是被“禁止”的。她在苏格兰国家美术馆(Scottish National Gallery)举办了一场轰动一时的回顾展,短短几分钟后,我的感觉就完全被颠覆了。她的绘画作品在宏伟的白色沙龙中摇摆、翻滚,在波浪中移动,把山丘和沟壑从平坦的表面送入三维空间。一会儿让你变得更大,一个让你变得更小,和莱利的艺术相比,爱丁堡艺术节的其他部分展示似乎都黯然失色。

赖利已经88岁了,但她的艺术作品从未像这次展览这样让人觉得青春洋溢。这是她的艺术长期以来应得的展示——展览体现了赖利60年以来在艺术上所体现的先锋性和超人的智慧,同时涵盖了她持久的遗产——上世纪60年代的乌托邦主义。此次展览没有按时间顺序缓慢推进。相反,展览通过莱利对于乔治·修拉(Georges Seurat)点彩画的迷恋,开启了她艺术生涯辉煌的起点。1960年,她画了一幅粉红色的风景画,这本是一幅乡村风景,画面却变成了由蓝色、粉色和金色的点组成的闪烁的光影秀。观众的的眼睛一旦适应了赖利的虚幻的“点彩画”,他就会被这些黑白幻像带会到1961年那场广场运动中,这些令人难以置信的缩小矩形阵列,就像一个幻象般的象棋盘,那种被强烈吸引的感觉就像进入了一个折叠的世界。

从那里开始,你的思维就像坐过山车——难道不是吗?这是一个节日,这令我们疯狂。莱利在20世纪60年代早期创作的黑白经典融入了她在这后期十年创作的彩色《无石墙》系列。当粉色和绿色在你的脑海中重新组合时,你会看到一个布满她的画作的惊人房间,这里揭示了她作品革命性效果背后的复杂运算。

布里奇特·莱利,《clepsydra》

这是会侵入你生命的艺术。1976年,当赖利在画《Clepsydra》系列。该系列描绘了一种弯曲的红色、绿色和紫色的波长图形。当然,她的艺术与毒品无关,它的快乐来自于纯粹的视觉体验。这次展览的悖论在于,当你听到墙上传来的嘈杂声时,你不会被这位艺术家严谨的规则所震慑。赖利巨大而开放的画作具有蒙德里安(Mondrian)或巴内特·纽曼(Barnett Newman)的朴素风格。任何效果都必须由她的抽象线条和极简的色彩手段来创造。在这些自设的规则中,她创造了世外桃源般的愿景。

走出莱利的梦幻世界,除了2019年的乌托邦世界之外,遇到的任何事件都将是一个冷酷的冲击。在爱丁堡老城区的一条小巷里,纽约人阿尔弗雷多·贾尔(Alfredo Jaar)竖起了一个霓虹灯招牌,上面只写着塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett)的话:“我不能继续下去,我会继续下去。”“这件艺术品令人沮丧,我们知道他的意思,但所有的艺术都能做到在重压下呻吟吗?

至少格雷森·佩里在他的讽刺作品中注入了一些活力。Dovecot工作室正在展示一组色彩鲜艳的挂毯,在这些挂毯中,他讲述了朱莉·科普(Julie Cope)的故事。科普是现代英国的一个孩子,她的上世纪70年代在英国巴西尔登镇的父母以及朋友们,被描绘成一群嬉闹的布鲁盖尔(bruegel)式的人物,粗俗的面容和头发,鲜艳肥大的领带。每个人都有狂躁绝望的表情。

佩里和莱利的作品形成了鲜明的对比。他们都加速了爱丁堡对色彩的认知。然而,在1960年赖利投身于一门崇高抽象艺术的时候,佩里讲故事,开玩笑——正如他自己所说的角色范畴——过着“普通”的生活。他就是你在电视上认识的那个人。就如观众去看一场不够有趣的戏剧,你发现自己在莫名其妙地大笑。

格雷森·佩里(Grayson Perry)的挂毯作品

佩里和莱利的作品形成了鲜明的对比。他们都加速了爱丁堡对色彩的认知。然而,在1960年赖利投身于一门崇高抽象艺术的时候,佩里讲故事,开玩笑——正如他自己所说的角色范畴——过着“普通”的生活。他就是你在电视上认识的那个人。就如观众去看一场不够有趣的戏剧,你发现自己在莫名其妙地大笑。

要不是为了欣赏詹姆斯·理查兹(James Richards)的艺术,人们很少有理由去攀登卡尔顿山(Calton Hill)。卡尔顿山是一座高耸的峭壁,爱丁堡旧天文台就在山上。把这座北方卫城作为艺术画廊集体的新居所是个好主意,但它需要一些好的艺术品,而理查兹没有提供。他在一个圆形穹顶房间里的安装了音响装置,尽管作为高保真音响设备,给人留下了深刻的印象,但却没有传达出任何意义。

在塔尔伯特•莱斯画廊(Talbot Rice Gallery),你可以欣赏到更好的声音艺术。香港作曲家兼艺术家杨圣荣(Samson Young)在这里展示了科隆植物区系交响乐团(Flora Symphony Orchestra)演奏柴可夫斯基(Tchaikovsky)第五交响曲的影片。但你听到的不是浓郁的情感瀑布流,而是地毯上的疣状物体发出的咕哝声、轻拍声和呼吸声。扬把音乐剪辑掉了,所以我们听到的是演奏者的身体动作——当他们把嘴唇放在管乐器上或拿起小提琴时,那安静的嘈杂声。有趣的是,你仍然可以理解这些表演。

Samson Young的音乐装置作品

杨的艺术有一种比贾尔的悲惨感或佩里漫无目的敌意更聚焦的政治感。一连串的图画沿一条红线展开,这条红线标志着香港游行队伍走过的道路。他的作品比内森·科利(Nathan Coley)在议会大厅里装裱的空洞文本更具紧张感。尽管大卫·巴舍乐在Ingleby found-colour艺术画廊的作品是一个足够诙谐的游戏——他粘在油漆罐盖子上面的内容说明他的艺术确实达到了弗兰克·斯特拉(Frank Stella)对绘画的需求——但是他作品与我脑海中莱利的作品相比,看上去似乎缺乏讽喻的活力。

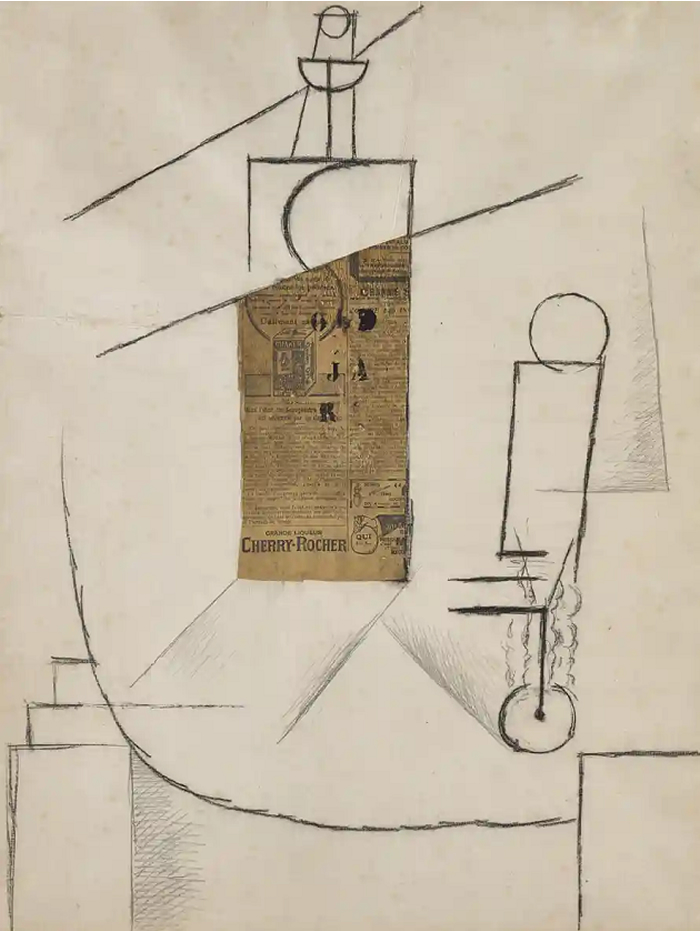

巴切勒(Batchelor)是一类拼贴艺术家,他喜欢收集可爱的碎片。或许他本可以被压缩到剪贴画中:苏格兰国家现代艺术画廊(Scottish National Gallery of Modern Art) 400年的拼贴画,这是一次令人愉快的尝试,意在引爆艺术史。你见过巨蟒剧团的特里·吉列姆和毕加索在同一个展览会上吗?也许你已经看过了,但是如果你想看到巴洛克艺术家皮埃特罗·达·科托纳(Pietro Da Cortona)和杰米·里德(Jamie Reid )的《别介意这些胡话》呢?我相信你没看到那些。这次展览可以说是一幅疯狂的拼贴画。它甚至包括查尔斯·狄更斯的“艺术品”。大约在1860年,他和他朋友威廉·麦克雷蒂(William Macready)在一块折叠屏风上粘贴了剪纸复制品。

1912年,毕加索的拼贴作品

换句话说,当毕加索将一张报纸贴在1912年创作的静物画《桌上的酒瓶和酒杯》,通过剪切和粘贴,形成瓶子的形象,而上面的酒广告更显示了足够的智慧——实际上,毕加索和他的同伴立体派乔治·布拉克并非“发明”拼贴。拼贴艺术,正如现代艺术史所记载的那样,他们只是在做维多利亚时代的人做的事情。难怪现代拼贴画如此频繁地以维多利亚时代为主题。马克斯·恩斯特(Max Ernst)为视觉小说创作的原始拼版,以及保罗·埃洛阿德(Paul Eluard)在巴黎一家咖啡馆里描绘的一头大象横冲直撞的画面,都与这里古老的早期作品非常契合,因为这些超现实主义杰作是通过消化19世纪的旧出版物创作出来的。彼得•布莱克(Peter Blake) 1962年的杰作《玩具店》(The Toy Shop)就是一本保存了珍贵童年记忆的书。

不过,怀旧还是很诱人的。从旧的图像中可能会出现一些在莱利的艺术中闪耀的乌托邦色彩。格拉斯哥的梦想家吉姆·兰比的《粘手指(Sticky Fingers)》是对恶魔力量的迷幻召唤。他在一张黑白照片上拼贴了一组令人陶醉的,从旧画上采撷的花朵。从花丛中可以窥见米克·贾格尔女性般的眼睛。兰比一直在莱利的色彩库里寻觅,他证明了美丽仍然可以扰乱你的心神。